Une mesure contestée et rapidement levée

Le 14 juillet 2025, une note de service du Grand Théâtre annonçant l’interdiction de certaines pratiques est devenue virale. Présentée comme un moyen de préserver l’image panafricaine de l’institution, la décision a été perçue comme une atteinte aux libertés individuelles et un contrôle excessif du corps des femmes. De nombreux citoyens et experts ont souligné l’absence de fondement juridique et la contradiction avec le caractère laïc de l’État sénégalais. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses et souvent ironiques : « Ce ne sont pas les cheveux qui travaillent, c’est le cerveau », écrivait un internaute. L’affaire a rapidement pris une dimension nationale et même continentale, mettant en lumière les tensions entre tradition, modernité et droits individuels.

Identité culturelle et libertés individuelles

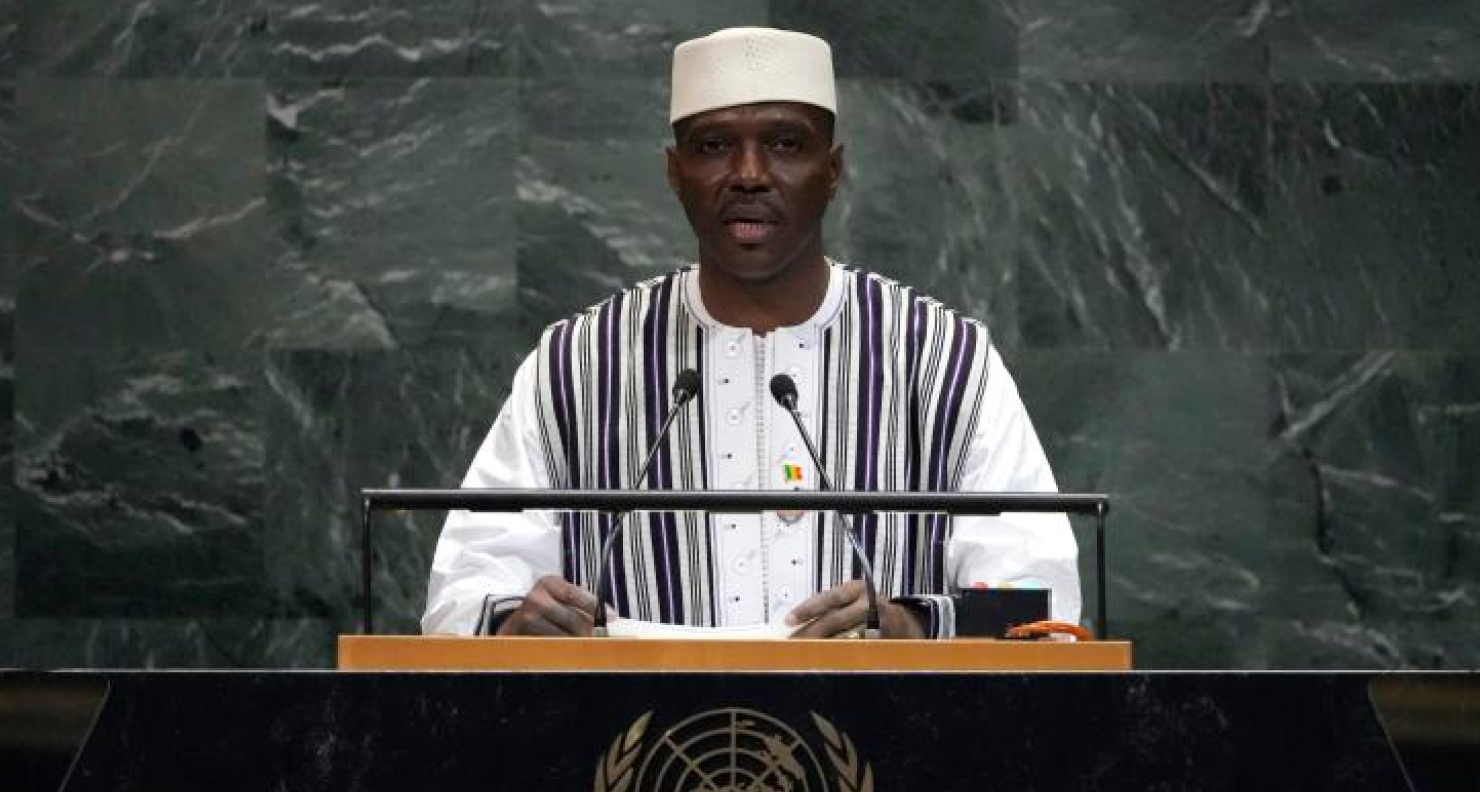

Malgré la controverse, la décision a trouvé des partisans qui y voyaient un acte de valorisation de la beauté naturelle et de résistance aux normes esthétiques héritées de la colonisation. Certains ont salué une mesure « courageuse » qui promeut les valeurs africaines et appelle à un Sénégal « juste et fier ». Face à l’ampleur du débat, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture est intervenu le 15 juillet, ordonnant le retrait de la note. La direction du Grand Théâtre a présenté ses regrets, invoquant un « malentendu » et soulignant que la mesure ne concernait que son personnel.

Au-delà de ce cas précis, la dépigmentation demeure un sujet sensible au Sénégal et dans plusieurs pays africains. Malgré les risques graves pour la santé, ces produits restent populaires, poussant les autorités à interdire la publicité audiovisuelle et certaines substances nocives. L’épisode du Grand Théâtre rappelle que la construction d’une identité africaine affirmée nécessite de concilier fierté culturelle, respect des droits et libertés individuelles.