Depuis les indépendances des années 1960, la France a maintenu une forte présence militaire en Afrique, souvent justifiée par des accords de coopération visant à lutter contre le terrorisme et à soutenir les gouvernements locaux. Au plus fort de son engagement, l’opération Barkhane, lancée en 2014 pour combattre les groupes djihadistes au Sahel, mobilisait jusqu’à 5 100 soldats. Cependant, cette présence a été progressivement remise en question par des événements récents, notamment des coups d’État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où les nouvelles autorités ont rejeté l’influence française.

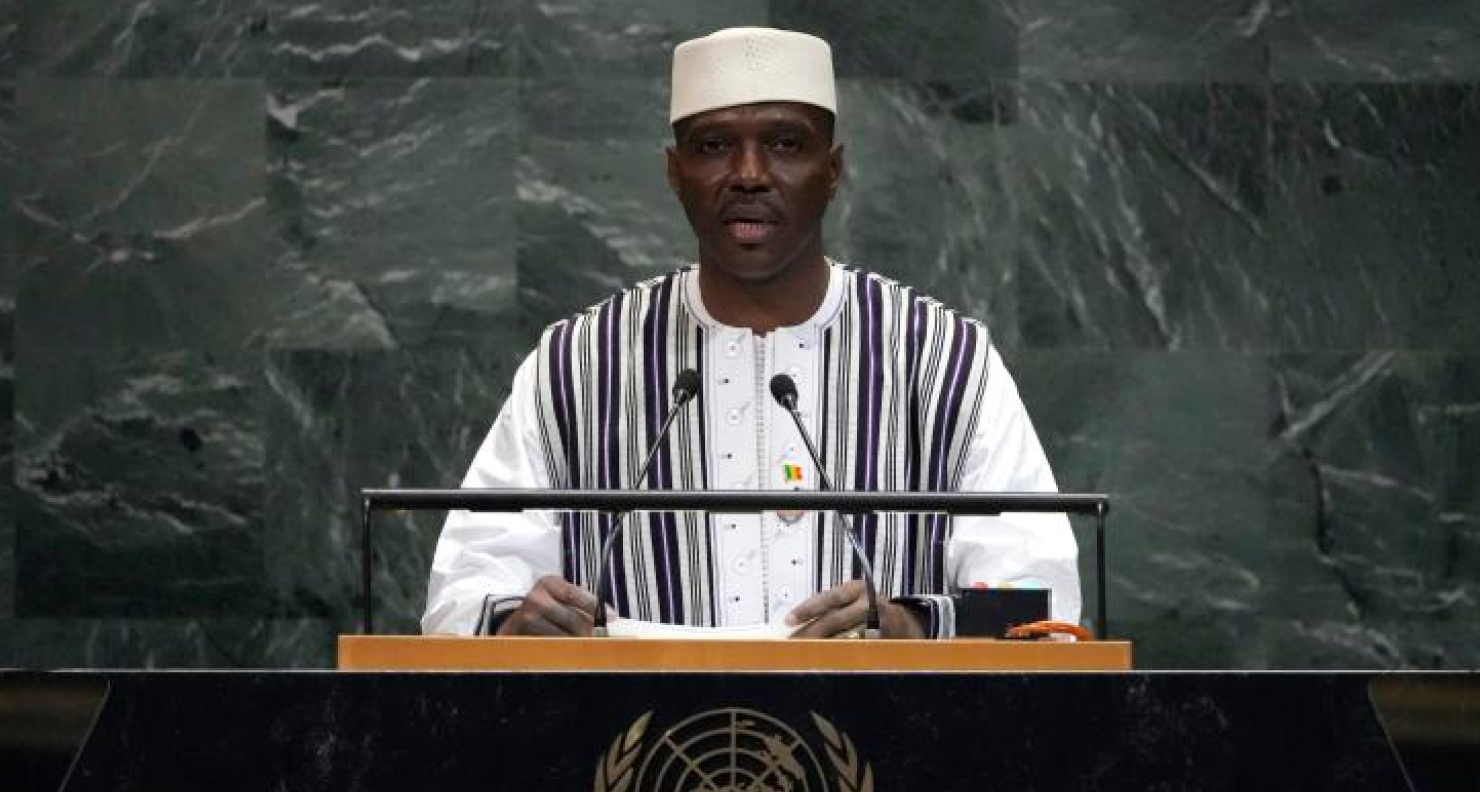

Au Tchad, la décision de mettre fin à l’accord de coopération en matière de défense a été annoncée peu après la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Le gouvernement tchadien a exprimé sa volonté de redéfinir ses relations avec la France, soulignant que le pays est désormais “très jaloux de sa souveraineté” . Environ 1 000 soldats français étaient déployés au Tchad pour soutenir les forces locales dans la lutte contre le terrorisme. La rupture de cet accord marque une perte significative pour Paris, qui considérait le Tchad comme un allié stratégique dans la région.

Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a également exprimé son désir de voir les troupes françaises quitter le pays. Il a déclaré que “la souveraineté ne s’accommode pas de la présence de bases militaires” . Actuellement, environ 350 militaires français sont stationnés au Sénégal. Faye a insisté sur la nécessité d’établir des partenariats dépourvus de dimensions militaires, se tournant vers d’autres puissances comme la Chine pour renforcer les relations économiques sans impliquer une présence militaire directe .

Ces décisions s’inscrivent dans un contexte plus large où plusieurs pays africains cherchent à réduire l’influence française sur leurs territoires. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le Sénégal et le Tchad rejoignent cette tendance croissante qui remet en question les bases historiques de la coopération militaire avec Paris. Les sentiments anti-français se sont intensifiés ces dernières années, alimentés par des perceptions d’ingérence et d’échec dans la lutte contre le terrorisme . La France perd ainsi son dernier point d’ancrage militaire significatif au Sahel. Ce retrait pourrait créer un vide sécuritaire dans une région déjà instable, où des groupes djihadistes continuent d’opérer . Les gouvernements tchadien et sénégalais affirment qu’ils ne souhaitent pas rompre complètement leurs relations avec la France, mais ils insistent sur une révision fondamentale des termes de cette coopération .

Le retrait français ouvre également la voie à d’autres acteurs internationaux qui cherchent à accroître leur influence en Afrique. La Russie et la Chine sont déjà présentes sur le continent et pourraient profiter de ce désengagement. La Russie, par exemple, a établi des relations militaires avec plusieurs pays africains en offrant un soutien sans conditions similaires à celles imposées par Paris. Cette dynamique pourrait transformer le paysage géopolitique africain.

Face à cette situation, la France doit repenser sa stratégie en Afrique. Le rapport récemment remis par Jean-Marie Bockel au président Emmanuel Macron préconise une réduction significative des effectifs militaires français sur le continent. Ce rapport suggère que les bases militaires françaises devraient être redimensionnées pour refléter une approche moins visible et plus respectueuse de la souveraineté nationale des pays partenaires. La France doit également faire face à une image ternie par son passé colonial et ses interventions militaires perçues comme inefficaces. La nécessité d’une approche plus collaborative et moins interventionniste est devenue évidente pour maintenir des relations saines avec ses anciennes colonies.

Le retrait des troupes françaises du Sénégal et du Tchad représente non seulement un échec pour la diplomatie française mais aussi un appel à repenser les relations entre l’ancienne puissance coloniale et ses anciennes colonies. Alors que ces pays cherchent à renforcer leur souveraineté nationale face à une présence militaire jugée intrusive, d’autres puissances comme la Russie et la Chine sont prêtes à combler le vide laissé par Paris. La situation actuelle pose donc une question cruciale : comment la France peut-elle redéfinir ses relations avec l’Afrique tout en respectant les aspirations souveraines des nations africaines ? Le chemin vers une coopération renouvelée nécessitera non seulement une écoute attentive mais aussi un engagement sincère à construire des partenariats équitables basés sur le respect mutuel.