Le Burkina Faso, pays en proie à une lutte acharnée contre les groupes armés, est aujourd’hui le théâtre d’un événement aussi troublant qu’inattendu. Six magistrats burkinabè, censés être les garants de la justice et de l’État de droit, se retrouvent aujourd’hui retenus par les autorités militaires. Cette situation, qui échappe à tout cadre légal, soulève des interrogations profondes sur la direction que prend ce pays déjà éprouvé par une instabilité croissante.

Un Ordre de Réquisition sans Précédent

Il y a quelques jours, ces six magistrats ont reçu un ordre de réquisition leur enjoignant de se rendre au front pour participer à la lutte contre les groupes armés. Cet ordre, émanant des autorités militaires, stipulait qu’ils devaient servir sur le terrain pour une période de trois mois, renouvelable. Leur présence était exigée cette semaine au bureau de garnison de la gendarmerie de Ouagadougou. Cependant, ce qui aurait pu être interprété comme un simple appel au devoir patriotique a pris une tournure inquiétante. Selon leurs proches, ces magistrats sont désormais retenus contre leur gré, hors de tout cadre juridique. « Nous ne savons pas où ils sont détenus, ni pour combien de temps », confie un membre de la famille d’un des magistrats concernés, sous couvert d’anonymat.

Une Dérive Autoritaire ?

Cette situation soulève de sérieuses inquiétudes quant à une dérive autoritaire des autorités militaires au pouvoir. En temps de crise, il est certes courant de voir des ajustements temporaires dans la gestion des affaires publiques, mais l’absence totale de cadre juridique pour justifier la rétention de ces magistrats est un précédent dangereux. Le droit international, tout comme la Constitution du Burkina Faso, garantit la protection des droits fondamentaux, même en temps de guerre. Pourtant, dans ce cas précis, ces droits semblent avoir été foulés aux pieds. Le Burkina Faso n’est pas étranger aux défis posés par les groupes armés. Depuis 2015, le pays fait face à une montée en puissance des attaques djihadistes, qui ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés internes. Selon les chiffres de l’ONU, en 2023, le nombre de personnes déplacées internes au Burkina Faso a dépassé les 2 millions. Face à cette menace, les autorités ont souvent opté pour des mesures d’urgence, mais celles-ci doivent rester conformes au cadre juridique.

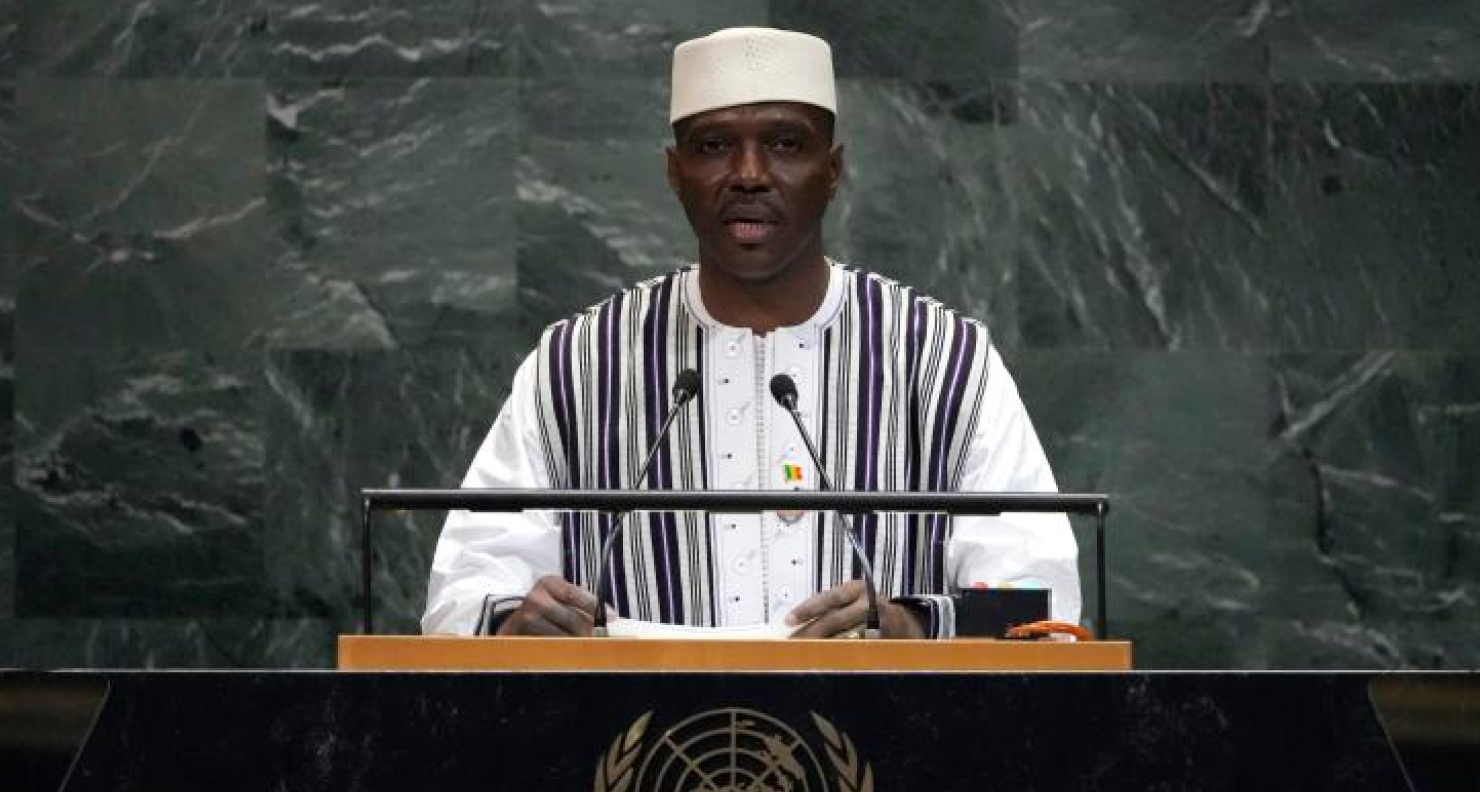

Les Précédents dans la Région

Le cas du Burkina Faso n’est pas isolé. Dans d’autres pays de la région, on observe également une tendance inquiétante à l’arrestation ou à la détention de fonctionnaires, de journalistes, ou d’activistes sans aucun respect pour les procédures légales. Par exemple, au Mali, les autorités militaires ont souvent été accusées de détenir des opposants politiques sans procès. En Guinée, suite au coup d’État de 2021, plusieurs figures politiques et activistes ont été retenues sans procès pendant des mois. « Ces actions s’inscrivent dans une dynamique régionale de militarisation des institutions et d’érosion de l’État de droit », déclare un expert en droits humains basé à Dakar. Le Burkina Faso semble désormais suivre cette trajectoire, au détriment de ses institutions et de la confiance de ses citoyens.

Les Conséquences pour l’Avenir du Burkina Faso

La rétention illégale de ces magistrats pourrait avoir des répercussions graves pour l’avenir du Burkina Faso. En minant l’indépendance du pouvoir judiciaire, les autorités risquent de saper la confiance des citoyens dans les institutions étatiques. Or, dans un pays en proie à des crises sécuritaires, politiques et humanitaires, la stabilité des institutions est cruciale pour éviter un effondrement total. De plus, cette situation pourrait également isoler davantage le Burkina Faso sur la scène internationale. Les partenaires internationaux, dont la France et l’Union européenne, qui ont déjà exprimé des réserves quant à la gestion de la crise par les autorités militaires, pourraient être tentés de reconsidérer leur soutien.

Une Lutte Contre le Terrorisme qui Détourne la Loi

Le Burkina Faso traverse une période charnière de son histoire, où la lutte contre les groupes armés semble justifier toutes les dérives. Cependant, en s’attaquant à l’indépendance du pouvoir judiciaire et en bafouant les droits fondamentaux, les autorités militaires risquent de plonger le pays dans un cycle d’instabilité encore plus profond. La rétention illégale de ces magistrats est non seulement une violation des droits humains, mais aussi une attaque contre les fondements mêmes de l’État de droit. Si le Burkina Faso veut véritablement sortir de la spirale de violence qui le consume, il doit avant tout renforcer ses institutions et respecter les principes qui ont toujours guidé ses aspirations démocratiques.